Les généalogies familiales : un outil pour l’ethnographe-sociologue

Résumé

Cet article propose une réflexion autour de la méthode généalogique à partir d’une enquête ethnographique réalisée en milieu rural à l’extrême sud-ouest du Mexique, dans un ejido de café. L’analyse réflexive d’un premier travail de terrain permettra de comprendre comment elle a permis de faire émerger l’utilisation de généalogies familiales pour une seconde enquête. En explicitant l’usage concret qui a été fait des généalogies, l’article cherche ensuite à montrer comment elles peuvent se présenter comme un outil pertinent pour l’ethnographe-sociologue et complémentaire des entretiens classiques. Nous verrons alors qu’elles permettent de sortir de l’antinomie entre les approches qui considèrent les individus comme des agents et celles qui les conçoivent comme des acteurs, en tissant ensemble ces deux fils explicatifs du monde social et en explorant une troisième voie : celle des processus.

Mots clés : Généalogie ; Famille ; Ethnographie ; Réflexivité ; Processus sociaux.

Resumen

A partir de una encuesta etnográfica realizada en una zona rural al extremo sur-oeste de México, en un ejido cafetalero, este artículo propone una reflexión sobre el método genealógico. El análisis reflexivo de un primer trabajo de campo permitirá entender cómo surgió la necesidad de generar genealogías familiares en el marco de una segunda encuesta. Luego, al explicar el uso concreto de las genealogías, el artículo muestra cómo pueden presentarse como una herramienta relevante para el etnógrafo-sociólogo, complementaria de las entrevistas clásicas. Veremos entonces que permiten salir de la contradicción entre los enfoques que consideran los individuos como agentes, y los que los consideran como actores, tejiendo juntos estos dos hilos explicativos del mundo social y explorando una tercera vía: la de los procesos.

Palabras clave : Genealogía; Familia; Etnografía; Reflexividad; procesos sociales.

--------------------------

Alicia Rinaldy

Docteure en sociologie

Université Paris 3 Sorbonne-Nouvelle / Institut des Hautes Études de l’Amérique latine (IHEAL)

Centre de Recherche et de Documentation des Amériques (CREDA)

Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

Les généalogies familiales : un outil pour l’ethnographe-sociologue

Introduction

La parenté a longtemps occupé une « place prééminente » dans le champ anthropologique, au point d’être considérée comme son « plus beau fleuron » (Godelier, 2004 : 11). Aux côtés de l’observation dense et des entretiens approfondis, l’arbre de parenté s’est alors imposé comme l’outil méthodologique emblématique de ces études et par extension de l’anthropologie elle-même.

À ses débuts, l’une des gageures de la discipline est de rendre compte de la multitude des formes familiales dans des sociétés définies alors comme « primitives » et d’en saisir les différences par rapport à celles des sociétés occidentales. Il s’agissait de repérer les termes particuliers qu’employaient les groupes étudiés pour nommer leurs parents. Les arbres de parenté en constituaient un précieux moyen de récolte et, grâce à l’unité de signes, étaient propices à la comparaison. Suite à cette attention portée aux multiples terminologies de parenté existantes dans une perspective fortement descriptive et évolutionniste(1), un deuxième mouvement de l’anthropologie s’est appliqué à expliquer le fonctionnement des structures familiales. Les arbres de parenté sont alors utilisés dans une double finalité. Ils permettent d’une part de mettre au jour quelques principes, considérés comme universels et fondateurs, de l’organisation familiale (Murdock, 1949 ; Lévi-Strauss, 1947), tels que les règles d’alliance et de filiation, l’atome de parenté ou la prohibition de l’inceste. Et d’autre part, ils sont utilisés pour comprendre les formes d’organisation sociopolitique des sociétés, qui seraient calquées sur les types d’organisation familiale(2).

Dans les années 1980, Schneider (1984) formule une critique radicale de la méthode et dissuade toute une génération d’ethnologues d’en faire usage (Segalen et Martial, 2013 : 36). L’outil ne permet pas selon lui de s’émanciper d’une vision ethnocentrée ou fortement restreinte et figée de la famille, parce qu’il se base exclusivement sur une définition biologique de la filiation. Il serait alors plus pertinent de démontrer que celle-ci n’existe pas en soit, mais qu’elle est bien définie par une culture ou un temps historique spécifique (Déchaux, 2006 : 594). En somme, « un homme et une femme ne suffisent pas à eux seuls pour faire un enfant » (Godelier, 2004 : 325) et ne sont pas non plus des invariants pour faire famille. Avec l’homoparentalité, la monoparentalité ou la procréation médicalement assistée, ces critiques apparaissent aujourd’hui comme des évidences.

En sociologie, l’outil, plus communément utilisé sous le vocable de « généalogie familiale » et dénué de l’héritage colonial, est sollicité, d’une manière beaucoup moins massive il est vrai, pour rapporter la filiation des enquêtés à leurs conditions sociales et historiques d’existence. La généalogie permet alors d’éclairer la famille dans sa dimension sociale d’appartenance de classe : à chaque classe sociale ses configurations familiales particulières. Et par ailleurs, elle est aussi analysée en tant que pratique sociale, particulièrement liée aux habitus de la classe bourgeoise où elle a pour fonction d’attribuer à chaque individu un titre et donc une place symbolique au sein de la famille, et où le savoir généalogique est un moyen de « se distinguer » pour le dire en termes bourdieusiens (Le Wita, 1988). Il s’agit tout à la fois de montrer comment les généalogies diffèrent d’un groupe social à un autre et comment le savoir généalogique lui-même ne les intéresse pas de la même manière (Segalen, 1985 ; Burguière, 1991). La mémorisation des données généalogiques, comme les noms des ancêtres ou la profondeur du savoir généalogique, couvrant parfois jusqu’à six générations, constituent pour les classes sociales supérieures un aspect important de leur culture et de leur capital symbolique dans leur reproduction sociale. Segalen (1985) note par exemple l’exact opposé pour les classes populaires (paysans bretons), qui remontaient jusqu’à leurs grands-parents, guère plus, sans nécessairement connaître la totalité des patronymes de leur famille.

Cet article poursuit un double objectif. Il cherche à montrer comment les généalogies familiales ont été sollicitées concrètement dans le cadre d’une ethnographie particulière et ont ainsi permis de résoudre un certain nombre d’obstacles, tout en affinant les questions de la recherche. Mais le texte se veut également utile au-delà de cette recherche singulière, pour guider les socio-anthropologues qui le souhaiteraient dans l’usage de cet outil et dans les réflexions qu’il ouvre sur la nature des matériaux recueillis.

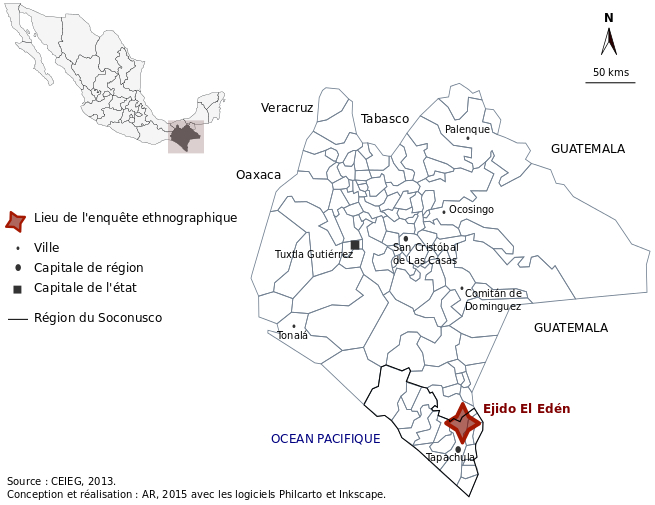

Une première partie se consacrera à l’analyse réflexive d’un premier terrain ethnographique réalisé à l’ejido de café El Edén, situé dans la région du Soconusco, dans l’Etat du Chiapas, à la frontière avec le Guatemala (Encadré n°1 et Figure n°1), et à l’analyse succincte des récits de vie qui y ont alors été récoltés. Ce double regard réflexif permettra de mieux comprendre pourquoi la réalisation des généalogies familiales a été mobilisée dans le cadre d’une deuxième enquête. La démarche se situe en effet dans une approche dite plus « inductive » : c’est bien le terrain qui a fait émerger des éléments à interroger à travers des généalogies familiales, qui à leur tour ont précisé les questions de la recherche.

Puis, en explicitant l’usage concret qui a été fait des généalogies, l’article tente de contribuer, de manière plus générale, à la réflexion sur une possible posture médiane dans la méthode d’enquête : à la fois marquée par une tradition anthropologique forte, du côté de la monographie, d’une approche ethnographique et réflexive du terrain, tout en revendiquant une exploitation plus sociologique de cet outil, moins empreint des questions de parenté, allant même vers un travail de « type quantitatif » (la monographie peut en effet aussi permettre de compter).

Enfin, il s’agit d’argumenter en faveur de ce qui pourrait apparaître comme un des outils fondamentaux de l’ethnographe-sociologue souhaité par S. Beaud et F. Weber (2010) en ce qu’il permet de documenter des processus sociologiques. La recherche doctorale(3) exposée ici tachait en effet de comprendre les implications réciproques entre les transformations des marchés du travail en milieu rural et les supports familiaux (4). L’article montre comment l’emploi de la méthode généalogique a permis d’affiner ce questionnement vers une approche sociohistorique, en considérant les familles non pas seulement dans le présent de leur vécu, mais pris dans des dynamiques socio-économiques et familiales plus longues, dans des processus entendus comme « le déroulement d’une situation […] où les actes de chacun comptent, où rien n’est joué d’avance et qui, pour autant, échappe à chacun des participants » (Beaud, Weber, 2010 : 283).

Figure 1. Carte de localisation du travail de terrain : l’ejido El Edén au sud du Chiapas (Soconusco).

I. Retours réflexifs sur le terrain

Bien qu’il existe une multitude de postures réflexives(5), le présent article privilégiera deux d’entre elles. Il s’agira d’abord de comprendre l’image du chercheur qui se réfléchit dans le regard de « l’Autre » pendant l’enquête de terrain, de révéler « la situation d’énonciation. Ce qui importe alors, c’est moins de déchiffrer des énoncés — ou ce qui est dit — que de comprendre qui parle, et à qui » (Favret Saada, 1977 : 32). L’ethnographe n’est donc plus à penser en dehors du jeu social qu’il se donne à comprendre, mais bien comme un acteur parmi d’autres de celui-ci : comment ai-je été perçue ? Quelle(s) place(s) occupais-je dans le système de relations sociales de l’ejido ici étudié ? La seconde réflexivité abordée sera celle de mes interlocuteurs. C’est ce que P. Bourdieu appelait déjà de ses vœux : le sociologue devait véritablement jouer un « rôle d’accoucheur », provoquant chez les acteurs leur propre socio-analyse, les délivrant de leur « vérité » (Bourdieu, 1993 : 919). L’analyse de ces deux postures réflexives nous permettra de comprendre in fine comment le terrain lui-même a fait émerger l’utilisation de la méthode généalogique en vue d’une nouvelle enquête, permettant ainsi d’affiner les questionnements de départ.

A. « Parce que tu es blanche aux yeux bleus » ou l’« épaisseur du présent » (6)

Lors de ma première visite à l’ejido El Edén, je rencontre Lucio, membre du comité ejidal(7). Je lui présente mes recherches et mon désir de recueillir le vécu des habitants de son village. Enthousiaste, il m’invite à l’assemblée de l’ejido pour me présenter et exposer ma recherche. Quelques jours plus tard, devant une assemblée d’une cinquantaine de personnes, je me présente donc comme doctorante en sociologie d’une université publique française. Je leur explique que j’essaie de comprendre les profonds changements qui ont eu lieu en milieu rural et que, pour cela, j’aimerais qu’ils me partagent leurs histoires de vie. Je propose ensuite que les volontaires intéressés par un entretien s’inscrivent sur une feuille que je fis circuler pour convenir d’un rendez-vous. Cinq hommes s’y annotèrent.

À la fin de l’assemblée, Lucio vint me voir pour me demander si cela s’était bien passé. Je lui confiais que j’avais quelques volontaires pour des entretiens, puis lui demandais ce qu’il en avait pensé de son côté. Il m’expliqua que les quelques noms que j’avais réussi à glaner étaient dus à la couleur de ma peau et à celle de mes yeux : « C’est parce que tu es blanche aux yeux bleus, tu attires l’attention et la curiosité ». S’exprimait alors en quelques mots toute la réalité de celui qui croyait observer (le chercheur) et qui est finalement observé : « [L’anthropologue] ne peut plus voir, dans le miroir, son double, celui qui aurait pu lui confirmer que cet émoi qui l’étreint ou cette mauvaise pensée qui l’assaille ou le hante sont « normales ». […] le miroir, impitoyable, ne lui renvoie plus passivement son image : il le regarde. » (Caratini, 2012 : 44).

Mais avoir ces yeux bleus et être la « güera », comme on m’appelait — au Mexique le terme désigne en général une personne qui a un teint de peau claire, mais il peut aussi être utilisé pour se référer à une personne appartenant à la classe moyenne supérieure — ce n’était pas seulement attirer « l’attention et la curiosité », c’était aussi dans le contexte de la région du Soconusco, appartenir à une classe sociale tout à fait précise et particulière (Encadré n°2) :

Lucina : Tu es française ? Mais moi je te vois comme une vraie Allemande !

AR : Ah oui ?

Lucina : Oui. Tes yeux, ils sont bleus. Toute ta famille les a de cette couleur ?

AR : Oui, tous : mon frère, ma mère…

Lucina : Oui, bien sûr, comme ceux de la finca (8).

Entretien réalisé le 10 août 2012 à El Edén.

À la fin du XIXe siècle, plusieurs familles allemandes présentes au Guatemala — le général Justo Rufino Barrios (1873-1885) y avait attiré de nombreux Européens en leur concédant de gigantesques lopins de terre — viennent s’installer dans le Soconusco (9). Les terres y sont moins coûteuses et fortes de la hausse des prix du café et du contrôle qu’elles avaient déjà sur la production caféière du Guatemala, ces familles comptent sur un capital financier suffisamment important pour pouvoir investir désormais au Chiapas (Wagner, 1991 ; Pohlenz Córdova, 1995). Au moment des récoltes (entre novembre et février), cette aristocratie foncière étrangère faisait acheminer une main-d’œuvre indienne en provenance du Guatemala et des Altos du Chiapas (région montagneuse du centre de l’État). Insolvables, endettés par leur venue (payée par la finca) ou par les prix exorbitants de la tienda de raya (le seul magasin d’approvisionnement, appartenant à la finca), les peones devenaient totalement dépendants des finqueros, en travaillant parfois à vie pour eux. Beaucoup des parents et grands-parents de mes interlocuteurs avaient été peones dans ces fincas.

Être güera, c’était donc être « comme ceux de la finca ». La place (Favret-Saada, 2004) qui m’était adressée dans cette première rencontre était chargée de cette histoire, marquée par les relations asymétriques et paternalistes entre peones et finqueros, dont chaque famille était traversée. Sans l’avoir envisagé auparavant, le terrain lui-même semblait m’appeler à le considérer dans sa dimension historique. Il s’agissait pour moi désormais de remonter le temps et les générations.

B. Des récits de vie parcellaires

L’autre réflexivité à l’œuvre pendant ce premier travail de terrain, et sur laquelle j’aimerais m’attarder ici, est celle de mes interlocuteurs lorsqu’ils revenaient sur leur propre parcours biographique. Pour pouvoir éclairer les implications réciproques entre les transformations des marchés du travail en milieu rural (pris notamment dans des processus de désagrarisation) et les supports familiaux des membres de l’ejido El Edén, je décidais de collecter des récits de vie avec les individus, fils ou filles d’ejidatarios, qui continuaient de cultiver du café. Je n’ai pas cherché à respecter une chronologie particulière dans mon travail d’accompagnement de la production des récits. Néanmoins, mes interlocuteurs étaient désarmés si je ne commençais pas la conversation par quelques questions précises (10). Spontanément, nous entamions donc les entretiens sur leur histoire familiale (lieux de naissance, histoire des parents, etc.). Je les relançais ensuite sur ce qu’ils avaient déjà dit ou suggéré.

Si ces récits instruisent sur leurs pratiques, s’ils donnent accès aux événements dont ils ont pu être les témoins actifs, ils éclairent également la manière dont ils donnent sens à leur propre histoire. Ce qui s’ouvre alors au chercheur c’est le monde des subjectivités et des perceptions. En somme, « Montre-moi comment tu [te] racontes et je te dirai, sinon comment tu vis, au moins comment tu penses » (Murard, 2003 : 17). Or dans les récits de soi recueillis, les matrices des biographies n’étaient pas les mêmes pour les hommes et les femmes.

L’histoire familiale des hommes était abordée au début de leur récit sous l’impulsion de ma première question. Puis, elle surgissait dans la narration lorsque la question de la terre et de son héritage était évoquée. C’est à l’aune de cette bifurcation (recevoir ou non l’héritage du père) qu’ils mettaient en récit leur enfance et leur adolescence. Lorsqu’ils parlaient de leur famille, ils évoquaient donc principalement leur famille d’origine, celle dont ils étaient issus. Puis, les récits se structuraient principalement autour du travail de la terre face auquel ils se présentaient comme le principal acteur, au point que la famille qu’ils avaient construite, celle dont ils étaient le père ou l’époux, était évoquée succinctement, voire même absente des récits. Certains revendiquaient d’ailleurs avoir tout construit seuls « sans aide de personne » (11).

Ainsi construite, cette narrativité amenait les hommes à mettre en cause leur responsabilité personnelle face à leurs difficultés économiques et productives. Álvaro parle, par exemple, du travail agricole avec pessimisme et culpabilité, puisqu’il n’est plus en mesure aujourd’hui de payer pour entretenir sa parcelle. Pendant l’entretien il ne relie jamais ses difficultés aux baisses drastiques des subventions étatiques dans le secteur agricole(12). De la même manière, Francisco exprime ces renoncements face à ce travail agricole dont il ne peut aujourd’hui plus vivre exclusivement : « C’est la vie. Qu’allons-nous faire de plus ? Je me mets parfois à analyser et à penser que la vie n’a pas de sens. »(13). Le récit prenait même souvent des portées cathartiques, comme exprimées par Guillermo à la fin de notre entrevue : « Je ne sais pas si j’ai bien parlé, mais je me suis « défait » un peu. Me défaire un peu de ce qui m’offense à l’intérieur. Ce que j’ai à l’intérieur, j’ai besoin de le sortir. »(14).

Dans ce retour sur soi, la narration était donc emprunte de pessimisme et fatalité pour les hommes. Précisément, il me semble, parce que la stratégie biographique se construisait sur leur seule responsabilité. Dans la manière de présenter leur histoire familiale, l’enjeu était pour eux de continuer à construire un lien symbolique fort avec la génération antérieure, à la lignée paternelle. Mais dans le récit du présent, la famille n’apparaissait que de manière secondaire dans des récits dont ils étaient le centre. Ils se chargeaient alors de toutes les culpabilités et difficultés face aux vicissitudes des marchés du travail ruraux. Si cela dit beaucoup de la construction des masculinités à l’œuvre dans ce contexte, je me demandais cependant s’il en allait vraiment ainsi : étaient-ils donc aussi seuls qu’ils semblaient le dire ? Quelle était la place de leur famille dans leur trajectoire aujourd’hui ?

Les femmes entraient au contraire plus directement dans le détail de leur histoire familiale. Comme l’écrivait Hoggart, à propos des classes populaires anglaises, elles sont « les historiennes de la famille » (Hoggart, 1991 : 42), précisément parce qu’elles sont au service de la parenté (Kergoat, 2001 : 64). Elles en ont l’expérience pratique et quotidienne. Ainsi la division sexuelle ne s’applique pas simplement aux tâches domestiques ou dans la sphère professionnelle, mais aussi au savoir généalogique, qui en est finalement le reflet et le prolongement. Comprendre les façons de dire la famille, c’est aussi comprendre ce qui compte au sein de celle-ci que l’on soit un homme ou une femme. Si les femmes parlaient plus longuement de leur famille, leur récit se centrait, non pas sur la famille dont elles étaient issues, mais sur celle qu’elles avaient formée. Leur narration se construisait depuis leur point de vue de mère et d’épouse, moins depuis celui de fille. Les récits de l’enfance et de l’adolescence au féminin se faisaient alors plus rares, contrairement à ceux de leurs homologues masculins. De la même manière donc, l’histoire familiale recueillie du côté des femmes était parcellaire.

Pour sonder ce qui n’était pas dit ou que partiellement dans les entretiens, il me semblait donc important de faire émerger de manière plus significative cette histoire familiale des acteurs. Il s’agissait en ce sens de combler les informations manquantes et de comprendre ainsi pourquoi les femmes parlaient spontanément davantage en tant que mères et les hommes en tant que fils.

II. Rendre compte des familles

Ce premier séjour au village El Edén a donc permis de documenter les « raisons affichées, […] [les] mobiles donnés par les acteurs » (Peneff, 2009 : 149). Mais il était question désormais de ne pas confondre les propos recueillis avec les réalités vécues (Olivier de Sardan, 1995). Une seconde enquête de terrain m’a donc permis de revenir sur ces deux pistes offertes par le premier travail ethnographique — les perspectives historiques et familiales — encore insuffisamment explorées. Pour faire ressortir de manière plus systématique une histoire familiale plus complète et dans le temps long, comme le terrain lui-même me le suggérait, j’ai donc choisi d’utiliser un vieil outil de la discipline anthropologique : les généalogies familiales. Dans cette deuxième section, je m’attacherai à montrer comment je les ai utilisées, comment elles ont permis de renseigner le vécu familial de mes interlocuteurs et de poser un nouvel éclairage sur les récits de vie déjà collectés.

A. Un outil pour une enquête qualitative et "de type quantitatif"

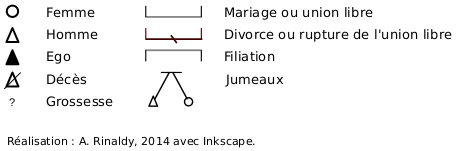

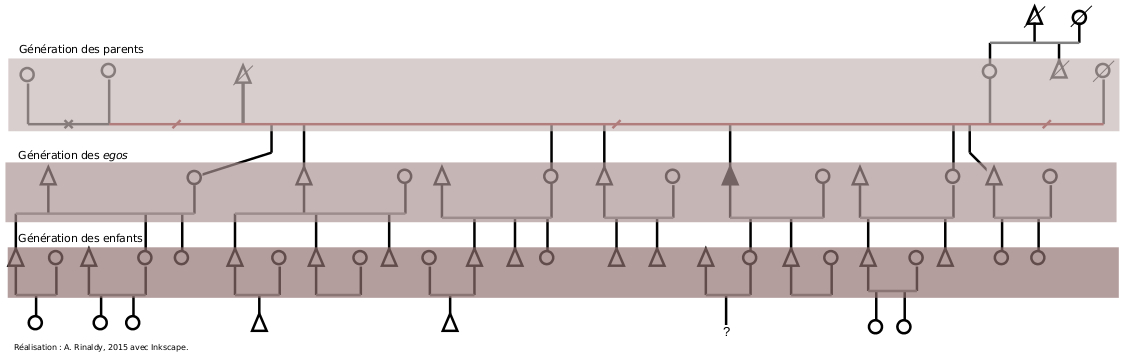

Pour réaliser les généalogies, j’ai travaillé avec dix personnes dont je connaissais les parcours, pour avoir déjà recueilli leurs récits de vie avec eux et quelques membres de leur famille lors de mon premier séjour. Travailler avec des familles déjà rencontrées lors du premier terrain permettait de confirmer la relation de confiance que nous avions commencé à tisser deux années auparavant. Le simple fait de revenir au village était souvent valorisé par mes interlocuteurs. Lorsque j’expliquais que je voulais connaître plus en détail leurs histoires familiales au travers de leurs généalogies, l’objectif était clair ; il s’agissait de produire des données telles que je les désirai : « Bien sûr qu’on va t’aider »(15), « En avant ! De quoi as-tu besoin ? »(16). La réalisation des généalogies était d’autant plus facilitée que beaucoup s’étaient déjà pliés à l’exercice pour l’école de leurs enfants et petits-enfants. Je leur expliquais les signes avec lesquels j’allais faire figurer les membres de leur famille sur une feuille blanche (Figure n°2) et en guise d’exemple je leur exposais ma propre généalogie familiale. Mes interlocuteurs s’amusaient parfois de voir les branches de cette « petite famille française » tenir aisément sur une feuille A4, quand il fallait au minimum trois pages pour représenter les leurs, ou que la « güera », qui venait de si loin, avait aussi des grands-parents originaires d’une zone rurale.

Figure 2. Codification des généalogies familiales

Réalisée avec un seul informateur, chaque généalogie reproduit une chaîne de parenté exclusivement du point de vue de celui-ci : il s’agit d’Ego (par convention, il apparaît en noir dans la généalogie). À partir de celui-ci, je tâchais de documenter (de manière non linéaire lors de la collecte) : les générations antérieures à Ego (parents et grands-parents pour notre cas d’étude), ses collatéraux (ses frères et sœurs ou cousins, cousines) et les générations suivantes (enfants et petits-enfants) (Figure 3).

Figure 3. Exemple d’une généalogie familiale : renseigner entre trois et cinq générations

Chacune des généalogies recueillies permet ainsi de « soutenir une analyse ethnographique de la parenté pratique » (Weber, 2013 : 13), du vécu familial à l’œuvre depuis la perspective d’un Ego. Elles illustrent alors différentes façons de faire famille, à hauteur d’hommes et de femmes. Ces généalogies sont à analyser comme des « cas ethnographique », tel que définit par Weber, dont l’analyse permet d’expliquer « chaque cas singulier comme le croisement de multiples histoires collectives ; la comparaison des cas permet d’établir ensuite les domaines de validité de ces histoires collectives et la probabilité de leur intersection » (Weber, 2013 : 36). Elles n’ont donc pas valeur de représentativité, mais leur répétition et comparaison permettent de mettre en lumière ce qui semble toucher indistinctement l’ensemble des trajectoires individuelles, le commun des destinées sociales, tout en soulignant les singularités de chacune des trajectoires recueillies.

Pourtant, malgré l’irréductibilité de cette entrée individuelle dans les familles et au-delà de l’analyse de cas ethnographiques précis, cette méthode d’enquête peut également permettre l’accès à de nombreuses informations et en ce sens une montée en généralité. Lors de la collecte des données, je tentais d’une part de compiler un certain nombre de caractéristiques sociodémographiques pour chaque individu mentionné, comme le sexe, le lieu, l’année de naissance ou le lieu de résidence au moment de l’enquête. D’autre part, j’interrogeais pour chaque individu à quel régime foncier (ejidal, privé, métayage, etc.) il appartenait, s’il avait hérité, et dans ce cas de qui provenait l’héritage ; ou acheté ses terres, en quelle année et le nombre d’hectares détenus ; les types d’emplois occupés (dans le secteur primaire, secondaire et tertiaire) et dans quels lieux ; les migrations internes et internationales effectuées et leur temporalité ; et finalement les liens entre les membres de la famille (soutien économique ou relationnel, les services rendus ou les conflits, voir infra) — des éléments qui surgissaient souvent spontanément lors des récits.

Sur les dix généalogies réalisées, huit ont été retenues au regard de la qualité des données recueillies et des caractéristiques d’Ego. Elles ont ainsi permis de constituer un échantillon de 476 individus — avec 63 individus pour la génération des parents, 140 pour la génération des Egos et 198 pour la génération des enfants. Cette base de données rend alors possible une analyse de « type quantitatif » — une vertu de l’outil que soulignait déjà, entre autres, Rivers en 1910. Je parle ici de « type quantitatif » parce que la méthode n’est que très peu similaire aux enquêtes quantitatives, où un questionnaire est appliqué individuellement. Ici, les données sont récoltées de manière secondaire, un individu (Ego) les délivrant pour l’ensemble de sa famille, avec toutes les limites que cela peut comporter et qu’il faut absolument prendre en compte.

B. De la famille "telle qu'elle est vécue" à la famille "telle qu'elle est"

Contrairement aux récits de vie, les généalogies de mes interlocuteurs donnent d’une certaine manière une représentation figée de la famille, définie depuis l’extérieur et non depuis leur subjectivité. Ces généalogies se dessinent en effet dans ma propre logique de mise en forme et sous mes questions. Lorsque nous les réalisions, je pouvais m’attarder sur des personnes que mes interlocuteurs ne m’auraient pas mentionnées spontanément, car ils ne les fréquentaient plus, ou plus assez souvent pour pouvoir en parler. Parfois même ils ne désiraient pas évoquer des souvenirs douloureux ; comme Adela qui ne parvient pas à parler de son père qui les a abandonnés, Marcela qui n’a plus voulu recevoir de nouvelles de son ex-mari alcoolique, ou encore ces enfants morts avant leur première année qui sont parfois mentionnés, parfois pudiquement mis sous silence. J’éclairais de la sorte, avec mes questions, telle ou telle branche de leur famille.

Une fois les généalogies saisies, j’ai pu les soumettre à nouveau aux Egos. C’était l’occasion de leur restituer les informations qu’ils m’avaient livrées et de susciter à nouveau un regard réflexif sur leurs trajectoires individuelles et familiales. Nous lisions alors ensemble les ramifications de leur arbre de parenté. Il n’était pas rare que je doive ensuite modifier quelques éléments. Et au regard de la représentation de leur famille, certains se surprenaient de son ampleur. Adela commente : « Finalement ma famille n’est pas si petite ! »(17) ; Marcela me dit : « C’est joli ce casse-tête ! Ma famille est grande, n’est-ce pas ? »(18) ; ou encore Consuelo : « Comme je suis la seule à être restée au village, depuis l’ejido je ne me rends pas compte qu’on est si nombreux. Et puis on ne fait jamais de réunion avec tout le monde »(19).

Ainsi, la famille telle qu’elle peut exister objectivement n’est pas nécessairement en phase avec la réalité familiale telle qu’elle est vécue, telle que l’on s’en souvient (Porqueres, 2008) ou telle qu’on aime se la représenter : « Chacun dans ses relations de parenté opère des découpages, élague en fonction de critères qui lui sont propres ; chacun fait usage de sa généalogie à sa guise et manipule son identité » (Zonabend, 1980 : 227). Le recueil des généalogies est donc aussi un précieux moyen de mettre à jour la rupture entre la famille telle qu’elle est et la famille telle qu’elle est vécue ; la première étant souvent plus étendue que la seconde. Les généalogies m’ont ainsi permis de combler les informations manquantes suite à la récolte des récits de vie et de tendre vers une représentation plus « objective » de la famille. Pour les femmes, j’avais désormais des informations à propos de leurs parents ; pour les hommes, à propos de leurs enfants et de leur conjointe.

Comme mentionné plus haut, au moment de la saisie d’une généalogie, j’interrogeais les solidarités entre les membres de la famille. Il s’agissait de comprendre ce qui circulait au sein de celle-ci, son « économie cachée » (Déchaux, 2007). Je documentais alors les aides financières, les services rendus, les ressources relationnelles, comprises en tant qu’échange de capital social, d’informations ou de relations stratégiques (Déchaux, 2007 : 98-99), ou encore la transmission du bien foncier (terre ejidale), entendu comme bien économique à partir duquel on peut vivre et générer un revenu, mais aussi en tant que droit politique permettant l’accès à la citoyenneté locale. Mais la méthode ne permet pas seulement de comprendre ce qui circule ; elle peut également mettre à jour les « circuits » par lesquels ces types d’entraide voyagent au sein de la chaîne de parenté. Ce circuit des solidarités n’est pas toujours le même et diffère selon les familles. Il peut par exemple passer par les liens intergénérationnels ou intragénérationnels, solliciter davantage la famille élargie ou l’unité domestique.

Si les hommes avaient en général pu bénéficier d’une solidarité descendante, liée principalement à l’héritage de la terre, les affiliant ainsi à la génération antérieure, les généalogies des femmes illustraient à quel point les solidarités familiales pouvaient dessiner d’autres patrons. Les Egos féminins recevaient cette entraide prioritairement à travers leur conjoint. C’est pourquoi leur récit s’était structuré autour de leur trajectoire matrimoniale. L’union et le mariage constituaient bel et bien pour elles la possibilité de s’en sortir mieux à deux. De leur côté, les femmes cheffes de famille, ou devenues mères célibataires, semblaient bénéficier en priorité de solidarités non pas descendante, mais ascendante : elles recevaient de l’aide de la part de la génération suivante, c’est une solidarité par le bas qui structurait ces familles.

Les solidarités familiales prennent des formes et contours différents selon les ressources (financières, sociales, affectives) présentes dans chaque famille, mais aussi selon les places assignées à son sexe. Ces circuits de l’entraide expliquaient ainsi concrètement les non-dits des récits de vie. Les femmes parlaient plus largement depuis leur point de vue de mère ou d’épouse et les hommes depuis celui de fils, parce qu’ils bénéficiaient tous deux de solidarités différenciées. Les subjectivités recueillies lors de la première enquête trouvaient alors un nouvel éclairage à travers les généalogies.

III. « Nous sommes des histoires » : les temporalités au travers des généalogies

Enfin, ma simple présence (mon propre corps) sur le terrain, examinée dans la première partie de ce texte, me rappelait à l’histoire du village. En ce sens, j’ai souhaité par la suite prêter une attention plus grande à la dimension diachronique du vécu de mes interlocuteurs. Or les généalogies sont propices à un tel éclairage. Lorsque nous faisons sa généalogie, Guillermo me dit : « Finalement, nous sommes des histoires » (20). Pour reprendre ses mots et les préciser, mes interlocuteurs étaient bien « des histoires », traversées par des temporalités multiples. Littéralement, faire la généalogie de quelqu’un ce n’est pas seulement retracer ses liens de parenté et la qualité de ceux-ci, c’est aussi capter son évolution dans le temps et détailler les différentes strates qui la composent. Je distinguerai trois temporalités que cette méthode peut éclairer : celle de la mémoire familiale, du cycle de la vie familiale (family life cycle) et du parcours familial (family life course) (Elder, 1994).

A. Remonter le temps à travers les mémoires familiales

Au Mexique, Lara Flores a eu recours à la méthode généalogique lors d’un travail de recherche auprès de familles indiennes zapotèques de l’État de Oaxaca, dont beaucoup de leurs membres étaient en situation de mobilités, comme journaliers agricoles au nord du pays. Dans son article (Lara Flores, 2010), elle fait état d’une généalogie comprenant 123 parents, répartis sur cinq générations et organisés en 25 unités domestiques. Dans notre cas d’étude, sur les huit généalogies retenues pour l’analyse, les enquêtés ont cité entre 50 et 70 parents, et comptaient en moyenne 17 unités domestiques. On est bien en dessous des chiffres précédents. Par ailleurs, l’ensemble des généalogies recouvre de manière précise trois générations (les parents, Ego et les enfants). Personne n’a pu remonter le temps familial au-delà des grands-parents, qui jouaient bien un rôle butoir dans la mémoire familiale : « Pour l’ensemble de la population, mises à part les classes aisées, ces parents-là semblent bien, en effet, figurer le point limite de leur mémoire généalogique » (Le Wita, 1988 : 142). Mais cette génération n’était jamais évoquée avec précision — ils citaient au mieux deux ou quatre personnes —, les informations y étaient alors partielles et l’histoire familiale semblait commencer plus franchement à partir des parents d’Ego — citant en moyenne huit personnes par famille. Enfin, on notera que la réalisation des généalogies a été particulièrement fructueuse en termes de collecte de données pour la génération d’Ego — Ego et ses collatéraux (frères/sœurs) – et pour celle de ses enfants — enfant et neveux/nièces, avec respectivement 140 et 198 personnes recensées — soit plus d’une vingtaine de personnes pour chaque famille.

Il me semble que cette mémoire fragmentaire s’explique par la conformation de l’ejido. Les parents étaient originaires de bourgades non loin de l’actuel village et travaillaient comme ouvriers agricoles pour les fincas de café. C’est en 1943 qu’une trentaine de familles est dotée de terres ejidales et vient créer l’ejido El Edén. Les peones deviennent alors ejidatarios. Beaucoup n’auront plus de contacts avec leurs familles d’origine : leurs frères et sœurs (oncles et tantes d’Egos) ont migré vers d’autres ejidos ou restent peones dans le lieu d’origine. C’est en ce sens que les personnes que j’ai interrogées ont une mémoire mutilée des grands-parents et peu étayée de leurs oncles et tantes. La verticalité de la famille n’est ainsi guère très grande. L’histoire familiale pour Ego commence avec celle de ses parents. Leur « enracinement familial » (Sagnes, 2004 : 34), mais aussi spatial, débute avec l’histoire récente du village, avec ses fondateurs — leurs parents — et laisse de côté l’histoire antérieure, non liée à l’ejido ou la Révolution (voir Encadré n°1). Lors des récits de vie, c’était d’ailleurs cette mythologie — souvent approximative — autour de la Révolution et de la lutte pour la terre qui était sollicitée pour se souvenir de ses parents :

"Nos parents travaillaient dans différentes fincas, avec les gringos (21). Avant les gringos avaient les fincas. De là, ils ont commencé une lutte pour pouvoir quitter une part du terrain aux finqueros. Et cela a été possible à travers le gouvernement quand il y avait Emiliano Zapata. C’était lui, c’est lui qui a donné ces terres, qui a lutté pour ces terres. Zapata et Francisco I. Madero ont lutté pour que le paysan ait un morceau de terre. C’est comme ça qu’ils ont gagné en 1943."

Entretien réalisé le 8 juin 2012 à El Edén.

Les parents de Lucio deviennent « nos parents », ceux de toute la communauté. Il relie la dotation des terres ejidales et la création de l’ejido à la mythologie nationale et révolutionnaire autour des figures d’Emiliano Zapata et Francisco I. Madero (qui, précisons-le, ne se sont jamais rendus dans cette région et n’ont pas directement distribué de terres). Les généalogies venaient une fois encore éclairer les propos collectés lors des récits de vie.

Les fils des premiers ejidatarios du village se posent ainsi comme les légataires d’une « identité » paysanne et d’une lutte pour la terre. Si la mémoire familiale était parfois défaillante ou parcellaire, elle est ainsi relayée par un savoir commun des origines où les générations antérieures se sont battues pour la terre. Finalement, peu importe si cette histoire s’était réellement déroulée ainsi, la conscience familiale des Egos interrogés était avant tout la conscience d’appartenir à une famille ejidale. Cette affiliation symbolique « [attache] les vivants aux morts et les [projette] dans l’avenir » (Weber, 2013 : 205-206).

Il serait d’ailleurs intéressant de réaliser désormais les généalogies de la génération des enfants des Egos ici étudiés : ont-ils encore cette perception de la famille ejidale ? Comment se construit désormais leur savoir généalogique ? À partir de quelle institution ? En définitive, la permanence de la filiation symbolique à l’ejido subsiste-t-elle pour cette génération ?

B. "Et en plus cette famille continue de grandir!": cycles de vie domestique et temps long

Confrontée à sa généalogie, Consuelo commente : « Et en plus cette famille continue de grandir ! » (22). Le temps familial est effectivement en perpétuel mouvement, il ne s’arrête jamais. Il fait l’objet de ruptures ou fissions (les départs des enfants, les décès), puis d’unions ou fusions (les mariages, les naissances) qui se succèdent sans cesse. Meyer Fortes distingue trois étapes correspondant à ces temps familiaux de fusions et fissions : il y a celle de l’expansion qui commence avec l’union d’un couple et qui dure jusqu’à la naissance de leur dernier enfant, celle de la dispersion ou fusion lorsque les enfants issus de cette première unité domestique forment à leur tour leur propre famille et, enfin, le cycle se termine par la mort du premier couple et sa substitution par un autre (Fortes, 1970 cité dans Robichaux, 2007 : 32, voir aussi Schnepel, 1990 : 9).

Dans le cadre de mon étude, à travers cette méthode, j’ai pu capter les multiples extensions familiales depuis le début de la mémoire familiale d’Ego (marquée donc par la création de l’ejido dans la première moitié du xxe siècle, voir supra) jusqu’en 2014, année de la collecte des données. Ego a alors en moyenne 55 ans et a vécu les trois étapes décrites par M. Fortes (expansion, dispersion, substitution). Les généalogies rendent compte des développements successifs des groupes domestiques au sein d’une famille. Elles livrent ainsi une photographie en relief et permettent de concevoir la famille non pas seulement comme une institution figée, vécue au présent, mais bien comme un processus (Robichaux, 2007 : 33) qui se vit différemment à chaque nouvelle étape, pour chaque nouvelle génération.

Dans les généalogies, les Egos deviennent tour à tour enfant, parent puis grands-parents dans des contextes socio-économiques forts différents. C’est la dernière temporalité à laquelle nous donne accès cette méthode. Elle permet de situer l’histoire personnelle des Egos dans un cadre plus large. Le cycle de vie domestique est en effet à différencier du cours de la vie familiale — family life course (Elder, 1994). Celui-ci se définit surtout par rapport aux bouleversements majeurs induits par les changements socio-économiques. Grâce aux généalogies, nous avons la possibilité de lire « la grande histoire » au travers du prisme de « la petite » : celles des histoires et trajectoires familiales. Ainsi, cette méthodologie permet tout à la fois d’identifier à quel moment de l’histoire familiale nous en sommes et à quel moment de l’histoire plus vaste nous nous inscrivons. Il s’agit ensuite, à l’heure de l’analyse des données, de faire coïncider le temps familial avec le temps historico-social et d’observer comment les types d’emplois occupés, le nombre d’enfants par femme ou les dynamiques de mobilité changent d’une génération à une autre. Cette immersion dans le temps permet également de mieux comprendre les familles ejidales dans leurs modalités d’existence contemporaines, parce que « le présent n’est pas seulement le contemporain. Il est aussi un effet d’héritage, et la mémoire de cet héritage nous est nécessaire pour comprendre et agir aujourd’hui » (Castel, 1995 : 15).

Conclusion

Lors d’une première enquête ethnographique, au moins deux perspectives semblaient s’imposer à la recherche. Il s’agissait pour la suite de l’étude de privilégier une approche historique et de mieux comprendre le rôle de la famille au sein des trajectoires individuelles. C’est ainsi que la méthode généalogique s’est imposée comme la plus pertinente pour une seconde enquête. Elle a permis tout à la fois d’éclairer des cas ethnographiques et de monter légèrement en généralité, en compilant des données sur d’autres membres de la famille d’Ego. En outre, nous avons vu qu’elle pouvait être une méthode complémentaire des récits de vie, en permettant de croiser des données subjectives avec des informations plus « objectives ». Enfin, retracer la généalogie, refaire l’histoire familiale c’est aussi penser en termes générationnels, c’est s’immiscer dans des temps sociohistoriques et familiaux différents. C’est, en somme, concevoir la famille non pas seulement comme une organisation, mais avant tout comme un processus.

S’intéresser aux processus c’est aussi l’un des vœux énoncés par Beaud et Weber dans leur projet d’élaborer une ethnographie sociologique, pour sortir de la dichotomie stérile entre les approches qui considèrent les individus comme des agents et celles qui les conçoivent comme des acteurs, ou, pour le dire dans l’économie des mots, entre les perspectives durkheimiennes et wébériennes. Longtemps encore les sociologues seront classés selon leur proximité à ces penseurs dont les angles d’analyse ont parfois été présentés comme antagonistes et inconciliables. Il est néanmoins important de ne pas exagérer ces oppositions et de ne pas se limiter à l’antinomie entre objectivisme et subjectivisme. Certes, il y a des divergences, mais des rapprochements sont aussi possibles et ces perspectives peuvent et doivent être complémentaires. En ce sens et pour notre cas d’étude, les généalogies permettent d’explorer comment l’ejido a contribué à configurer un support familial précis, à en façonner les contours, mais aussi comment la famille elle-même, de par ses dynamiques internes, ses mécanismes propres, conditionne la circulation des protections de l’ejido en son sein pour faire face au nouveau contexte rural désagrarisé. La méthode généalogique permet de tisser ensemble, sans incohérence, ces deux fils explicatifs du monde social.

Notes de fin

--------------------

(1) Lewis H. Morgan (1871), qui pratique dès la moitié du xixe siècle une ethnologie de terrain dans une réserve iroquoise de l’État de New York, distingue, par exemple, deux types de terminologie. Il y a, d’une part, les terminologies « descriptives » liées aux sociétés occidentales qui décrivent les positions collatérales des linéaires (oncles, tantes) ; et d’autre part les terminologies « classificatoires », comme celles des Iroquois, qui confondent les collatéraux, en usant d’un seul terme pour dénoter des positions différentes (les frères du père sont aussi des « pères »). Les arbres de parenté servaient alors la pensée ethnocentrée de son époque : attribuant au monde occidental les qualités de la rigueur descriptive, justifiant ainsi ses capacités éducatrices et civilisatrices sur l’« Autre ». Au-delà de la critique sur la dimension paternaliste d’une telle analyse, Georges Augustins montre à quel point les terminologies occidentales ne sont pas plus rationnelles que les autres, mais qu’elles sont « incroyablement […] rudimentaires, puisque cinq dimensions sémantiques — et cinq seulement — suffisent à en rendre compte (le sexe, la génération, la collatéralité, la germanité et l’opposition parents/alliés). » (Augustins, 2000 : 575).

(2) Les études féministes et marxistes vont adresser de vives critiques à cette analyse structurale de la parenté, considérant que les rapports de parenté ne peuvent être envisagés comme les seuls fondements de nos sociétés. Cela reviendrait, pour les premières, à naturaliser la domination masculine, et non à montrer en quoi elle est un fait de culture et, pour les secondes, à minimiser l’importance des rapports de production. Par ailleurs, la parenté prend et a pris tellement de formes différentes qu’il est difficile d’en conclure qu’il existerait des invariants universels dans ses structures.

(3) Rinaldy Alicia. (2016) « Rester au village. Une génération à l’épreuve des changements économiques, politiques et familiaux au sud du Mexique (1943-2014) ». Thèse de doctorat en sociologie, sous la direction de María Eugenia Cosío Zavala, Paris : Institut des Hautes Études de l’Amérique latine, Paris 3 Sorbonne Nouvelle.

(4) La notion de « support familial », telle que je la définis dans la thèse, considère la famille tant du point de vue des ressources qu’elle peut apporter que de la complexité de ses relations internes. Il s’agit ainsi de la comprendre tout autant dans sa dimension « protectrice » qu’« oppressive » (Weber, 2013 : 34).

(5) La réflexivité peut, par exemple, s’appliquer au texte dont le chercheur est l’auteur en remettant au centre de l’analyse sa part interprétative (Geertz, 1996) ; au chercheur lui-même, par l’« objectivation participante » permettant d’« objectiver ceux qui d’ordinaire objectivent » (Bourdieu, 2003 : 45). La réflexivité peut aussi être cette méthodologie appliquée à son propre travail de terrain. Cette posture emic permet de « traiter l’enquête elle-même comme un terrain d’investigation » (Althabe, 1990 : 130). Il s’agit d’analyser l’entrée sur le terrain, les modalités de récolte des données, etc. Si la réflexivité en sciences sociales peut donc se référer à plusieurs démarches, révélant toujours un peu plus la puissance heuristique dont elles sont porteuses, elles nous répètent à chaque fois que la méthode d’enquête, son contexte et son auteur ne peuvent plus être dissociés de l’analyse (Althabe, 1990 : 131). Elles « [font] partit depuis déjà longtemps de la panoplie du parfait ethnologue » (Copans, 1998 : 10).

(6) D’après l’expression employée par Castel et Martin (2012 : 37)

(7) Comité exécutif de l’ejido, élu pour trois ans. Il préside les assemblées ejidales qui ont lieu tous les deux mois.

(8) D’origine coloniale, la finca est une grande exploitation agricole. Son propriétaire (finquero) contrôlait de gigantesques parcelles de terre, ainsi que la force de travail. Deux types d’ouvriers agricoles y étaient présents : les peones acasillados qui y habitaient, effectuaient les tâches agricoles et recevaient parfois de petites parcelles pour leur propre production ; et les peones libres ou mozos, travailleurs libres qui ne vivaient pas dans les plantations et recevaient un salaire pour leur travail dans la finca. Dans les deux cas, les rapports de production entre travailleurs et finquero étaient marqués par le paternalisme. Dans d'autres contextes nationaux, le terme est synonyme d'hacienda.

(9)En 1889 l’ensemble de l’État chiapanèque comptait 3 159 latifundios ; ils étaient 853 en 1837 (Favre, 1973 : 60). Au Soconusco, le nombre estimé de titulaires de propriétés privées est passé, entre 1897 et 1910, de 1 236 à 2 040 ; et 42 % d’entre eux cultivaient du café (Nolan-Ferrell, 2010 : 557).

(10)En ce sens, N. Murard préconise, lui, une intervention minimale du chercheur dans les récits de vie : « L’enquêteur a une seule question à poser : « Est-ce que tu (vous) veux (voulez) bien me raconter ta (votre) vie ? » (Murard, 2003 : 262). Cette manière d’opérer permet de comprendre « pourquoi le récit suit tel ou tel chemin, découpe le temps de telle ou telle façon, argumente sur tel ou tel fait, décrit telle ou telle scène, exprime tel ou tel sentiment » (Murard, 2003 : 263).

(11) Entretien avec Lucio, réalisé le 8 juin 2012, à El Edén.

(12) Entretien réalisé le 14 mai 2012, à El Edén.

(13) Entretien réalisé le 3 mai 2012, à El Edén.

(14) Entretien réalisé le 12 juin 2012, à El Edén.

(15) Entretien informel avec Guillermo, réalisé le 19 mars 2014, à El Edén.

(16) Entretien informel avec Francisco, réalisé le 12 mars 2014, à El Edén.

(17) Entretien réalisé le 17 mars 2014, à El Edén.

(18) Entretien informel réalisé le 18 juin 2014, à El Edén.

(19) Entretien informel réalisé le 26 mars 2014, à El Edén.

(20) Entretien informel réalisé le 12 mars 2014, à El Edén.

(21) Expression qui désigne de manière péjorative les États-Uniens et souvent par extension les personnes blanches et de nationalité étrangère.

(22) Entretien informel avec Consuelo, le 26 mars 2014, à El Edén.

Bibliographie

Althabe Gérard (1990). « Ethnologie du contemporain et enquête de terrain ». Terrain, n°14 : 126-131.

Anzaldúa Gloria (1999) [1987]. Borderlands/La Frontera. San Francisco : Aunt Lute Books.

Beaud Stéphane, Weber Florence (2010) [2003]. Guide de l’enquête de terrain. Produire et analyser des données ethnographiques. Paris : La Découverte.

Bilge Sirma (2009). « Théorisations féministes de l’intersectionnalité ». Diogène, n°225 : 70-88.

Bourdieu Pierre (dir.) (1993). La misère du monde. Paris : Éditions du Seuil (Points).

Burguière André (1991). Paysages et paysans. Paris : Nathan.

Caratini Sophie (2012) [2004]. Les non-dits de l’anthropologie. Suivi de Dialogue avec Maurice Godelier. Vincennes : Thierry Marchaisse (Les non-dits).

Castel Robert (1995). Les métamorphoses de la question sociale : une chronique du salariat. Paris : Gallimard.

Castel Robert, Martin Claude (2012). Changements et pensées du changement. Échanges avec Robert Castel. Paris : La Découverte : 37.

Copans Jean (1998). L’enquête ethnologique de terrain. Paris : Nathan (128).

Crenshaw Kimberlé (1989). « Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: a Black Feminist Critique of Discrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Practice ». University of Chicago Legal Forum, n°89 : 139-167.

Déchaux Jean-Hugues (2006). « Les études sur la parenté : Néo-classicisme et nouvelle vague ». Revue française de sociologie, vol. 47, n°3 : 591-619.

Déchaux Jean-Hugues [2007] (2009). Sociologie de la famille. Paris : La Découverte, Collection Repères.

Dussel Enrique. (1994). El encubrimiento del otro, hacia el origen del mito de la modernidad. Quito : Edición Abya-Yala.

Elder Glen H. (1994). « Time, Human Agency, and Social Change : Perspectives on the Life Course ». Social Psychology Quarterly, vol. 57, n°1 : 4-15.

Favret-Saada Jeanne (1977). Les mots, la mort, les sorts. Paris : Gallimard.

Favret-Saada Jeanne (2004). « Glissements de terrain. Entretien avec Jeanne Favret-Saada ». Vacarme, n°28 : 4-12.

Fortes Meyer (1970). Time and Social Structure and other Essays. Londres : The University of London Press.

Geertz Clifford (1996). Ici et là-bas : l’anthropologue comme auteur. Paris : Métailié.

Godelier Maurice (2004). Métamorphoses de la parenté. Paris : Fayard.

Haraway Donna J. (1995) [1991]. Ciencia, cyborgs y mujeres. La reinvención de la naturaleza. Valencia : Ediciones Cátedra.

Lara Flores Sara María (2010). « Movilidad y migración de familias jornaleras: Una mirada a través de genealogías ». Empiria. Revista de Metodología de las Ciencias Sociales, n°19 : 183-203.

Léonard Éric, Foyer Jean (2011). De l’intégration nationale au développement durable. Trajectoire nationale et production locale de la politique rurale au Mexique. Mexico : CEDRSSA.

Lévi-Strauss Claude (1967) [1947]. Les structures élémentaires de la parenté. Paris, Mouton & Co, Maison des sciences de l’homme.

Le Wita Béatrix (1988). Ni vue, nie connue. Approche ethnographique de la culture bourgeoise. Paris : Éditions de la MSH.

Lugones María (2008). « Colonialidad y género ». Tabula Rasa, n°9 : 73-101.

Mignolo Walter (2000). « Diferencia colonial y razón posoccidental ». Dans Castro-Gómez Santiago (ed.). La reestructuración de las ciencias sociales en América Latina. Bogotá : Centro Editorial Javeriano (Pensar) : 3-28.

Murard Numa (2003). La morale de la question sociale. Paris : La Dispute.

Murdock George Peter (1949). Social structure. New York : Macmillan Co.

Olivier de Sardan Jean-Pierre (1995). « La politique du terrain : sur la production des données en anthropologie ». Enquête, n°1 : 79.

Peneff Jean (2009). Le goût de l’observation. Comprendre et pratiquer l’observation participante en sciences sociales. Paris : La Découverte.

Pohlenz Córdova Juan. (1995). Dependencia y desarrollo capitalista en la Sierra de Chiapas. Mexico : Universidad Nacional Autónoma de México.

Porqueres I Gené Enric (2008). Genealogía y antropología. Los avatares de una técnica de estudio. Buenos Aires : Editores del Puerto.

Quijano Anibal. (1998). « Colonialidad, Poder, Cultura y Conocimiento en América Latina ». Anuario Mariateguiano, n°9 : 113-122.

Rivers William (1910). « La elaboración y utilización de genealogías en las investigaciones antropológicas ». The Sociológical Review, Vol. III, Clásicos y Contemporáneos en Antropología, CIESAS-UAM-UIA : 1-12.

Robichaux David (2007). « Sistemas familiares en culturas subalternas de América Latina: una propuesta conceptual y un bosquejo preliminar ». Dans in Robichaux David (comp.). Familia y diversidad en América Latina. Estudios de casos. Buenos Aires : Clacso : 27-75.

Sagnes Sylvie (2004). « “Cultiver ses racines”. Mémoire généalogique et sentiment d’autochtonie ». Ethnologie française, Vol. 34, n°1 : 31-40.

Schneider David (2002) [1984]. A Critique of the Study of Kinship. Ann Arbor : University of Michigan Press.

Schnepel Burkhard (1990). « Corporations, Personhood, and Ritual in Tribal Society. Three Interconnected Topics in the Anthropology of Meyer Fortes ». Journal of the Anthropological Society of Oxford, vol. 21, n°1 : 1-31.

Segalen Martine (1985). Quinze générations de bas bretons. Parenté et société dans le pays bigouden sud (1720-1980). Paris : PUF.

Segalen Martine, Martial Agnès (2013) [1981]. Sociologie de la famille. Paris : Armand Colin.

Wagner, Regina. (1991). Los alemanes en Guatemala, 1820-1944. Guatemala : Editorial IDEA, Universidad en Su Casa, Universidad Francisco Marroquín

Wallerstein Immanuel (2007) [2006]. Universalismo Europeo. El discurso del poder. Mexico : Siglo XXI.

Weber Florence (2013). Penser la parenté aujourd’hui. La force du quotidien. Paris : Éditions Rue d’Ulm.

Weber Florence, Dufy Caroline (2007). L’ethnographie économique. Paris : La Découverte (Repères).

Zonabend Françoise (1980). La mémoire longue. Temps et Histoires au village. Paris : PUF.

Zonabend Françoise (1986). « De la famille. Regard ethnologique sur la parenté et la famille ». Dans Burguière André, Klapisch-Zuber Christiane, Segalen Martine, Zonabend Françoise. Histoire de la famille. 1. Mondes lointains, mondes anciens. Paris : Armand Collin : 15-75.